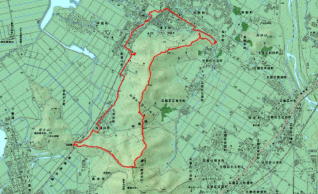

平成28年5月7日繖山縦走 小さな山塊心地よい尾根道

■東近江市能登川町と近江八幡市安土町にまたがる432mの繖山(きぬがさやま)を主峰とする南北に細長い山塊を縦走しました。以前、南の観音正寺から頂上までの往復をしましたが、風景を楽しむなら今回の縦走の方が遙かに感動的でした。平地から眺めると何でもないように見えますが、実際縦走すると高い山の尾根道にいるような錯覚をしました。水が張られた田園地帯の眺めもとても綺麗でした。低山ですので暑くない時期は本当におすすめです。今回は能登川駅の有料駐車場に車を止めましたので、行程の半分を平地の歩行となりましたが、南北両端に安土駅と能登川駅があるので、利用すれば周回をしなくても済みます。また、隣り合わせで安土城址や安土城博物館もありますので、時間があればお立ち寄りをされるのもよいかと思います。

■能登川駅前に車を止め、南側の登山口を目指します。途中にある神社に立ち寄りながら。

■麓の公園から見た繖山。ピークがはっきりした美しい姿。

■ピークから北方向に延びる尾根を行きます。

■安土城址と道路を挟んだ向かいに登山口があります。

■まずは青竹の林の中を行きます。

■所々に仏様がいらっしゃいます。

■結構な急登の登山道です。

■なんとも可愛らしい花

■北へ延びる尾根道。ピークが3つ見えます。

■頂上までの最後の急登です。

■頂上手前の大岩

■後ろを振り返ると安土城址と、その向こうの西の湖が見えます。

■頂上到着です。視界はききません。

■頂上を分岐に注意しながら北へ少し下ると尾根道に出ます。左右の田園風景がすばらしい!

■北のいくつかのピークのその先を目指して歩を進めます。

■大岩からの琵琶湖側の眺め

■ゴールはまだまだ・・・

■赤・・・

■白・・・花もとても綺麗

■途中の鞍部を横切る地獄峠

■次のピークに向かい上り詰めると神社がありました。山の神様と海の神様が祀られているようです。

■尾根道はまだまだ続きます。

■次のピークから下りる途中で、登山道の整備をされている、たぶんご夫婦と思われるお二人がおられました。こうした大変な作業をされているおかげで楽しく安全に登山ができるんですね。伊吹山でも地元の方々が清掃登山されたり、登山道の草刈りをされています。きっとどこも同じなんですね。お二人にお礼を申し上げると満面の笑顔で応えていただきました。幸せな気分をありがとうございました。

■最後のピークです。猪子山と書かれていました。

■と、突然視界が開けて北向十一面岩屋観音の境内に出ました。お堂の後ろに大きな岩があり迫力満点です。

■桶でメダカが飼育されていました。白と赤の改良品種のようです。

■長い階段の参道を下ります。

■階段の下からすぐに車道にも出られますが、私はさらにその先の登山道を進みます。

■大きな岩に挟まれた登山道。

■その先には佐生日吉城跡にぶつかります。

■城跡。さらに北へ向かうと・・・

■不思議な形の岩にぶつかりました。さらに北へ行くと道がなくなってしまい引き返しました。

■登山道は北へまっすぐでなく東に折れ曲がっていました。

■北の登山口から平地へ出ました。手軽に気持ちの良い尾根歩きと風景が眺められる良い山でした。

ページ先頭へ 前へ 次へ ページ末尾へ